Sitios y usos del agua en Riolobos hasta el último tercio del s. XX. 1ª parte

|

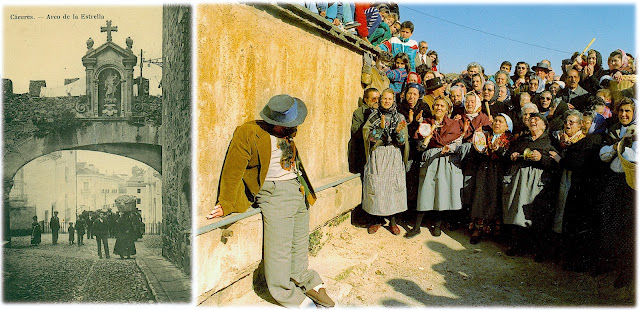

| Diversos elementos que conforman el sistema de usos del agua en Riolobos hasta el último tercio del siglo XX. |

Resulta interesante hacer un breve recorrido histórico-etnográfico por los sitios, usos y costumbres relacionados con el agua en Riolobos, o en cualquiera de los pequeños pueblos del valle del Alagón, hasta mediados del siglo XX o hasta el último tercio de esa centuria. Para llevarlo a cabo creemos que hay que organizar la información en apartados que permitan el análisis de los variados elementos que conforman el sistema de obtención, almacenamiento, distribución y uso del agua antes de la existencia del agua corriente y de todo el entramado que supone el regadío. También consideramos necesario visitar en su entorno los diversos sitios que permiten la obtención y uso del agua, así como documentar, en la medida de lo posible, todos ellos. Es también muy importante recoger los recuerdos que el vecindario tiene de esa experiencia de usos del agua para poder conocer las costumbres relacionadas con multitud de tareas cotidianas y para recuperar algunos topónimos perdidos o que han cambiado su denominación.

Sitios y lugares del agua, oficios y tareas, utensilios, costumbres, terminología y folklore serían, en principio, los apartados que nos ayudarían a organizar toda la información. En esta entrega nos limitaremos a mostrar algunos tipos de sitios del agua.

Sitios del agua

Entre los sitios nos interesa conocer tanto los del espacio doméstico (casa y corral), como también los del entorno urbano (fuentes), los pozos del campo, los ríos, arroyos y regatos, las lagunas y abrevaderos, la peculiaridad del arroyo urbano conocido como «la Zabancha» y también algún vestigio de los desaparecidos molinos y aceñas.

En las respuestas generales de Riolobos del Catastro de Ensenada (1753) o en las contestaciones del Interrogatorio de la Real Audiencia (1791) apenas tenemos referencia a sitios y usos del agua. En ambos aparece una escueta mención a la única huerta existente que tenía riego «con manantío y suele faltar en el estío». En la décima respuesta de Ensenada se habla de 157 huertos murados:

También en la respuesta 17ª de este Catastro se habla de la existencia de dos batanes, «uno al sitio de la dehesa de Pajares, distante media legua ... y está en el Rio Alagon ... y otro en dicho Rio, distante una legua, al sitio de la Salgada de las Matas...» Ambos pertenecientes a vecinos de Torrejoncillo.

En el Interrogatorio de la Real Audiencia (1791), en la respuesta 38ª hay una mención al río Alagón y a la posibilidad, no intentada hasta entonces, de construir acequias para riego:

En septiembre de 1794 el cura de Riolobos, don Josef Gil Colmenero (natural de Torrejoncillo), envía un paupérrimo informe, por la brevedad y escasez de datos, al geógrafo don Thomas López, como respuesta a su requerimiento. En él se afirma que «por oriente norte y poniente es rodeado de un grande arroyo que nace de la Sierra de la Villa de Grimaldo y se entra en el rio de Alagon una legua de dicho Riolobos». Como se ve, el cura no cita el topónimo. (Para más información sobre el tema, pulsar aquí).

En el Diccionario Histórico Geográfico de Madoz (1845-50) se hace una alusión genérica a las fuentes y a la laguna. Parece que el informante no fue muy explícito en señalar las principales:

Además se señalan también los principales cauces de agua. Sería interesante conocer el texto enviado por el informante para aclarar la redacción de la entrada de Riolobos en el Diccionario, que resulta un poco ambigua y mueve a confusión de si «el arroyo Zangaena que solo tiene agua cuando llueve» es el mismo o diferente del que «se llama vulgarmente de Riolobos»:

Importante también el topónimo «Zangaena», de difícil interpretación y etimología. El término no lo hemos visto escrito en ningún otro documento que hayamos manejado. Interesa una reflexión al respecto, sobre todo por la existencia de un arroyo muy peculiar que atraviesa el pueblo de SE a NW, hoy desaparecido, pero que cuando llovía suponía un claro inconveniente para la relación entre las dos partes en que dividía al pueblo. Hablamos de la Zabancha.

A. Pozos domésticos

Sobre los pozos domésticos sería interesante recuperar una muestra de algunos de los que todavía se mantienen en buen estado y ofrecen algún servicio. En ellos nos interesa observar muestras de arquitectura vernácula tanto en la estructura como en los materiales constructivos. Normalmente estos pozos, situados en el corral o en alguna parte de la casa, eran poco recomendables para beber, dadas las características del terreno y otras circunstancias. Se utilizaban sobre todo para tareas de la casa y para abrevar al ganado. El agua potable para la familia normalmente se traía de las conocidas como fuentes públicas.

B. Pozos del entorno urbano

Entre los pozos del entorno urbano, caracterizados como fuentes por su función principal de abastecer de agua potable a la población, nos interesa señalar algunos con datos referidos a su construcción o arreglo en diversos momentos. En el plano siguiente, correspondiente a los Trabajos topográficos del Catastro Parcelario (1927-32), hemos situado los pozos que había en este entorno, todos muy cercanos al cauce y a las «anchuras del arroyo» Boquerón del Rivero, el que, como señalaba el cura Colmenero, nace en las inmediaciones de Grimaldo. De todos los que señalamos en el plano, sólo se utilizaban para beber la Fuente del Jardín, la Fuente Nueva y la del Camino de Galisteo. Algunas personas cogían agua también de la Fuente de Abajo, de la que se decía que era sosa, de ahí el nombre con el que se la conoce popularmente. Algunos de estos pozos han desaparecido.

El acarreo de agua era una tarea sobre todo de las mujeres y la portaban en cántaros llevados en la cabeza o al cuadril. También se utilizaban animales para transportar cuatro cántaros a la vez en las aguaderas.

La llamada Fuente del Jardín es, sin duda, el elemento más significativo de esta tipología de pozos del entorno urbano y puede calificarse como una interesante muestra de arquitectura vernácula. Su nombre se debe a su situación en el paraje conocido como el Jardín, en la margen derecha del Boquerón y próximo al Puente del Arroyo. Llama la atención la estructura del brocal, realizado con mampuestos de pizarra y revocado con cemento. Su forma circular se refuerza con nueve grandes pilares rematados en formas tronco-piramidales que le dan un aspecto muy robusto. Se puede observar que dos de los remates han sido cortados o desmochados para crear una superficie lisa en donde apoyar el cubo o la calderilla con la que se sacaba el agua.

|

| Imágenes del exterior e interior de la peculiar arquitectura del pozo conocido como «La Fuente del Jardín» |

La Fuente de Abajo, llamada popularmente Fuente Sosa, se sitúa al oeste del pueblo, en una convergencia de dos callejas que, unidas, llegan al Puente del Arroyo para dirigirse a la Cañada o Cordel de Merinas y también a Pajares, a la ermita de la Argamasa y a Galisteo. El nombre de Fuente de Abajo no sólo consta en los trabajos topográficos del Catastro de 1927 que estamos utilizando, sino también en un libramiento de 159,50 ptas. que hace el ayuntamiento el 30 de septiembre de 1903 a don Bernardo Ramos Robles, como «encargado de las obras de limpieza de la fuentes Jardín y de Abajo y recomposición de esta última con un empedrado… ». Desde hace algunos años, tras una mala decisión municipal, la fuente se cegó y se convirtió en «rotonda» con una palmera en el centro. Queda un grifo como remedo y se encuentra bastante deteriorada.

|

| Imagen actual de la Fuente de Abajo. |

La que consta en los documentos catastrales como Fuente Sosa es la conocida también como «Fuente al Camino de arriba de Galisteo», desaparecida a finales de los años 80 del s. XX. En 1885, el mismo año en que se construyó el cementerio, la corporación municipal acordó (23 de agosto de 1885) «… descubrir, descenagar y reparar la Fuente oculta junto al Arroyo, hacia el Camino de Galisteo …» por un importe de 149 ptas. Llama la atención que esta fuente estuviese cegada y oculta en esos años. En los trabajos participan como peones, Manuel Serrano, Ramón Baile, Manuel Pérez y Felipe Ginés y como albañiles, Eusebio Izquierdo, Calisto Izquierdo y Lucas Izquierdo. Se abonaron 24 ptas. a Gregorio Delgado por «32 @ de cal morena, incluso el porte» y 72 ptas. a Santos Granado por «36 carros de pizarra puestos a pie de obra a 2 ptas. cada carro».

Soterrado bajo el asfalto quedó el pozo conocido como Fuente de la Escalera, que estaba situada en una zona rural, casi lindante con el casco urbano, al este de la población y cercana a la plazuela del Carbón. Parece que no se utilizaba como agua potable. Su nombre, según informan los vecinos, se debía a la escalera de bajada que permitía el acceso al agua. Hoy el topónimo ha quedado fosilizado en el viario dando nombre a una calle próxima a su emplazamiento original, la calle Fuente Escalera. Hay gente que, al antiguo pozo, lo llamaba Fuente Calera, nombre que tiene relación con otros lugares de esa zona.

Se mantiene, en las «anchuras del arroyo», al norte de la calleja del Pechín, lo que fue la Fuente Nueva. Muchas mujeres recuerdan sus idas y venidas a esta fuente para traer agua a la casa. Hoy, ya sin uso, tiene añadida una construcción que guardaba un motor para subir el agua hacia una fuente situada junto a la Casa Consistorial, en un entrante de la calle Alhóndiga hacia la calle del Moral.

En 1943, siendo alcalde Eleuterio León, se construyó un pozo o noria en la Plaza de la iglesia. En los documentos de liquidación de la obra consta como noria y figura el precio de la máquina que se compró y los portes. Su función era la de facilitar agua para abrevar el ganado a todos los vecinos que no contaban con pozo en el corral de la casa. Con posterioridad y quizás por el peligro que suponía tener en la plaza un pozo con brocal bajo, se levantó a mayor altura y se dejó una ventana, que en alguna época tuvo puerta, para acceder al agua con una calderilla. Entonces se debió prescindir de la máquina que figura en las cuentas.

RELACIÓN DE CANTIDADES INVERTIDAS

- Por jornales en las «obras de la noria de la plaza» 1.077 ptas.

- Por jornales y materiales en las «obras de la noria de la plaza» 3.681,50 ptas.

- Por «una máquina para id.» 1.579,90 ptas.

- Por «portes máquina Noria» 100 ptas.

- Por «viguetas hierro» 100 ptas.

10 marzo de 1944

C. Pozos del campo

Entre los pozos del campo vamos a citar sólo tres: el pozo de la Mina, en la dehesa Boyal; el pozo de los Pastos, junto al arroyo Matahijos en el Camino del Cabildo o de la Barranca y la Fuente de la Higuera, en la dehesa de Pajares, junto a las antiguas casas de los dueños de la finca.

El pozo de la Mina se encuentra situado en el fondo de una pequeña vaguada, en una zona muy quebrada de dicha dehesa. Junto a él discurre el también llamado arroyo del Pozo de la Mina, que confluye en el arroyo Tamujar, afluente del Boquerón del Rivero. El nombre del pozo podría hacer referencia a ciertas catas realizadas en los arroyos de esa zona buscando polvo o escamas de oro. La actividad del bateo de los cauces de estos parajes siempre ha sido de interés. El 14 de abril de 1825 se publicó una «Real Orden en que S.M. manda no se moleste, antes bien se favorezca á los que se dedican a extraer de los ríos y arroyos el oro en polvos ó en escamas». Entre esos ríos y arroyos se citan el Alagón, Morcillo y Riolobos. Se habla de los «serranos del pueblo de Montehermoso» ordenando que no se les moleste en esta actividad, como tampoco «á ninguna otra persona que se ocupe en semejante industria en los demás parages de la península». Creemos que el topónimo que estamos comentando tiene que ver con esta actividad desarrollada en la zona de Riolobos en los arroyos que hemos citado: de la Mina, Tamujar y Boquerón del Rivero.

|

| Vista del pozo y arroyo o regato del pozo de la Mina |

El pozo de los Pastos, en estos momentos es de difícil acceso, dada la gran cantidad de maleza existente en las riberas del arroyo Matahijos donde se encuentra.

De gran interés es la Fuente de la Higuera, en la finca de Pajares, con una importante aportación de agua, gracias al manantío en el que está situada. En la Toma de datos y Valoración de la Finca de Pajares (junio de 1964) se afirma que en la descripción de la misma, y en relación con los derechos de agua, consta que «en tal finca nacen unas abundantísimas fuentes nombradas de las Higueras». Igualmente, en los trabajos del Catastro (1928) que estamos citando se refleja gráficamente.

|

| Casa de Pajares y Fuente de la Higuera. Fragmento los «Trabajos topográficos del Catastro Parcelario» (1928) |

C. Norias

De vital importancia han sido las norias para los cultivos de huerta antes de la implantación generalizada del regadío en el término. Las norias, como máquinas compuestas de dos grandes ruedas engranadas, permitían por medio de los cangilones la subida del agua de los pozos hasta la superficie para almacenarla en un pilón o echarla directamente a los surcos del terreno de cultivo para su inundación.

En los planos del catastro antiguo aparece un gran número de norias, nombradas así, y situadas a lo largo del cauce del Boquerón y en otras zonas de arroyos. Son pocas las que se mantienen con una buena conservación sin que el óxido y el abandono haya hecho estragos en su estructura de hierro y en los elementos de madera de su cabezal donde se enganchaba el animal para dar vueltas a la noria y subir el agua.

Siempre han sido de gran interés para nosotros las norias de la huerta de tío Regino, heredadas de sus padres Eleuterio León y Balbina Delgado. Merecieron siempre nuestra atención por su buen caudal y por sus dimensiones, pero también por el epígrafe «RECREO DE LA INSOLVENCIA. AÑO DE 1901», situado en la calleja de la Zabancha, al que tantas veces hemos hecho referencia. La frase, escrita sobre el revoco de cal, es memoria viva de la historia de unas personas y de un tiempo. Eleuterio León González (nac. 1855, autor de la frase en su huerta) y las hermanas Margarita (1856-1906, monja fundadora de las Josefinas Trinitarias en Plasencia) y Balbina Delgado Leandro (1862-1930) son los nombres asociados a ese texto. Margarita, a la que Eleuterio pretendía, frustró la relación por su marcha al convento de Serradilla y después a Plasencia donde fundó la orden citada con el cura Eladio Mozas. La destinada al matrimonio con Eleuterio fue entonces su hermana Balbina. La frase del epígrafe parece reflejar la respuesta del interesado a ciertos comentarios que dicho matrimonio pudo producir.

De la puerta y del epígrafe sólo queda ya la imagen.

|

| Situación de la portada en la «Calleja de la Zabancha» También aparecen las dos norias de la huerta. El epígrafe citado se encontraba en el encalado del dintel. |

De estas norias tenemos también unas noticias que merece la pena reseñar. En 1938, malos tiempos, el ayuntamiento abona a Regino León la cantidad de 96 ptas. «en concepto de gratificación por el año 1938 de aprovechar los vecinos el agua de sus norias para el uso, teniendo él que pagar los recibos de utilidades del corriente año ... » (31 de marzo de 1938).

Otra noria que hemos observado con detenimiento es la que se encuentra en la antigua huerta de don Miguel, hoy perteneciente a tío Alejandro, que se encuentra en el paraje del Jardín o del Carrasco. La huerta fue vendida en 1943 por Obdulia Izquierdo, con consentimiento de su marido Regino León, al maestro don Miguel Málaga Morales (hemos consultado la escritura de compra-venta). Años después, el maestro adquiriente de la misma compró la máquina de la noria, que hoy se conserva perfectamente. La noria aún funciona, pero sin cumplir ya la tarea para la que fue adquirida. En el cabezal, donde se inserta la viga para realizar el giro con tracción animal y generar el movimiento continuo de los cangilones, aparece grabado “ALDEASECA DE ALBA. SALAMANCA”, su lugar de fabricación. Al lado, el pilón encalado y reconvertido en lavadero.

Quedan más sitios del agua que hay que comentar. De algunos de ellos (ríos, arroyos, regatos, la zabancha, ...) ya hemos hablado en la entrada Mapas topográficos antiguos de Riolobos y sus topónimos. A ella nos remitimos. Sólo hay que pulsar en el enlace para su consulta. Sobre el sitio de la laguna, hoy convertido en hermoso estanque con una magnífica balaustrada, escribiremos en otra entrega de esta serie.

También habrá otra en la que trataremos los usos, costumbres, oficios, utensilios y folklore relacionados con el agua, como señalábamos al comienzo. Todo ello, unido a los sitios del agua, determina un interesante sistema económico, social y cultural que caracteriza el pasado de nuestros pueblos. Una cultura y unas formas de vida que ya han desaparecido.

El pozo cegado que mostramos a continuación, así como la máquina de la noria desmontada, o las tablas de lavar, deterioradas y colgadas como exposición, y la sorprendente imagen de la Fuente Sosa, cegada también y convertida en «rotonda» con palmera, son una clara certificación del fin de esa cultura. Algo ineludible. Pero no podemos dejar de lamentar que, con el fin de esa cultura, desaparezcan también todos los elementos que la conformaron y que son indudablemente patrimonio común, que tendríamos que preservar y conservar.

Esta publicación está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Para cualquier uso de texto y fotos diferente a lo autorizado en las leyes de Propiedad Intelectual, se ruega solicitar la utilización y citar la procedencia.

Comentarios

Publicar un comentario